化学防護手袋の選び方をわかりやすく解説!

皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用」が義務化されました

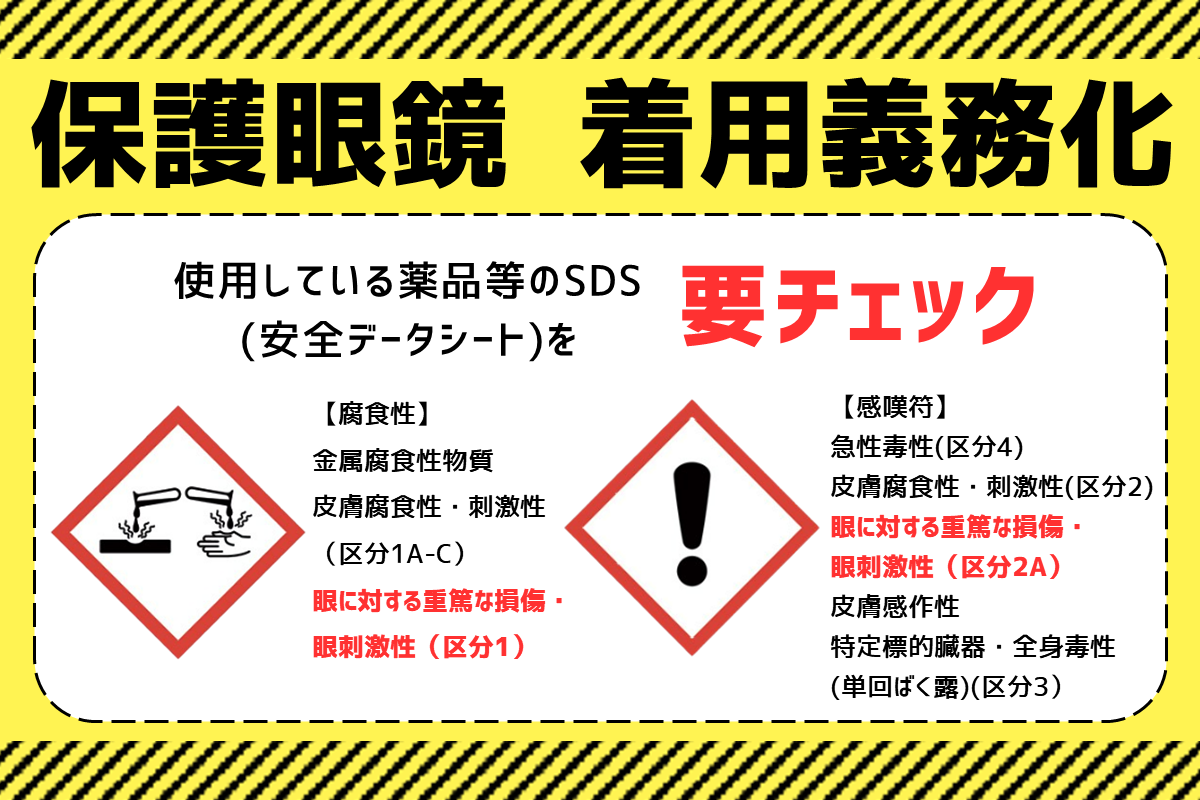

▲【労安法改正】保護眼鏡の着用義務化に関するコラムはこちら

▲【労安法改正】保護眼鏡の着用義務化に関するコラムはこちら労働安全衛生法の改正に伴い、2024年4月1日から皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用」が義務化されました。左のコラムでは保護眼鏡の着用義務化に絞って紹介しています。今回は、化学防護手袋の選び方をわかりやすく説明します。

手順1. 作業等の確認

1-1. 取扱物質が皮膚等障害化学物質かどうか確認

| 下記に該当する場合、不浸透性の手袋などの保護具を着用しなければならない |

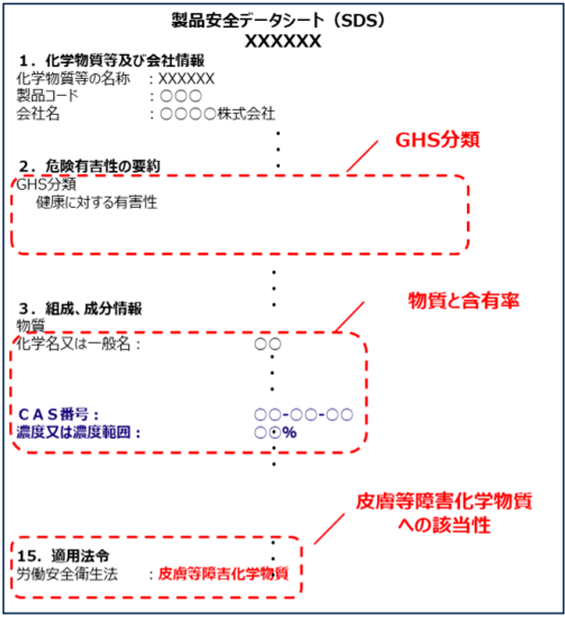

▲薬品等のSDS表示例(厚生労働省リーフレットから引用)

▲薬品等のSDS表示例(厚生労働省リーフレットから引用)- 取扱物質のSDSやメーカーのウェブサイトを確認し、「15. 適用法令」の表示に「皮膚等障害化学物質等」の記載の有無を確認する。

- SDSの「2. 危険有害性の要約」の区分を確認し「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」、または「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかが区分1である場合 は、「皮膚等障害化学物質等」に該当する。

- SDSの「15. 適用法令」や有害性区分に該当する記載がない場合は、「3. 組成、成分情報」の成分名(CAS登録番号)を厚生労働省がまとめる不浸透性の保護具等の使用義務物質のリスト(参考資料1)と照合し、該当の有無を確認すること。➡成分名(CAS登録番号)と参考資料1の物質リストを照合し、皮膚刺激性有害物質または皮膚吸収性有害物質の欄に「●」の記載がある場合、皮膚または皮膚を介して健康への影響がある「皮膚等障害化学物質」と判断することができる。※混合物や製剤等において含有率が裾切値未満のものは義務化の対象外。

1-2 化学物質を取扱う作業の「内容(作業分類)」と「時間」を確認

化学物質が付着する可能性がある状況の洗い出し

前項で、保護具の着用が必要と判断された化学物質が、誰に、どのような状況で付着する可能性があるかを確認する。以下の確認シート(例)を参考に確認すること。※化学物質の成分名(CAS登録番号)は、前項で確認したSDSの「3. 組成、成分情報」で確認できる。

| 薬品に含まれる化学物質(CAS登録番号): | ||

| 項目 | 内容(例) | 記入イメージ |

| 使用時の状況 (作業分類の確認) |

これまでの作業で化学物質が手に付着したことがあるか。 | はい/いいえ |

| 付着したことがある場合、手にどの程度付着したことがあるか。 | 洗剤の投入時のたれや飛沫で手の一部に付着する ほか、ウエス等で拭き上げる際に手のひら全体に付着する ➡作業分類1 / 作業分類2 / 作業分類3(2-2参照) |

|

| 作業時間 | 準備、後片付けも含めて化学物質が皮膚に付着する可能性のある時間はどの程度か。 なお、作業時間は化学物質に触れる時間ではなく、化学物質に触れる可能性のある作業を開始してから終了するまでの時間である。 |

1~2時間程度 |

化学物質を扱う際の作業分類を確認

それぞれの薬品において、下表から作業分類を確認し、上の確認シートに記入する。

| 作業分類1 接触作業が大きい作業※1 |

・手や腕全体が化学物質に触れる作業…手を浸漬するなど ・手のひら全体が化学物質に触れる作業…ウエスで拭き取るなど ・化学物質に触れる面積が大きい作業など ・何らかの異常や意図しない事象が起きたときに大きな面積が化学物質に触れてしまうおそれが高い作業 |

| 作業分類2 接触が限られている作業※1 |

・作業分類1以外で、指先に化学物質が触れる作業 ・手の一部が化学物質に触れる作業…飛沫により液滴が手に触れる作業など ・何らかの異常や意図しない事象が起きたときに、手の一部が化学物質に触れてしまうおそれが高い作業 |

| 作業分類3 接触しないと想定される作業※2 |

・化学物質を取り扱うが、化学物質に触れることは通常想定されない作業 ・何らかの異常や意図しない事象が発生した際に、飛沫等がかかるおそれがある作業 ・化学物質に触れた際は、その時間を起点に取扱説明書に記載の使用可能時間以内に速やかに手袋を交換する |

※1 異常時や事故時において化学物質に触れ、重大な健康影響を及ぼすおそれがある場合には、化学物質の有害性を踏まえて、接触するシナリオに応じた保護手袋を選定の上、着用すること。

※2 密閉化や自動化された作業等、化学物質に接触することが全く想定されない作業については、必要に応じて手袋を着用すること。

手順2 化学防護手袋の材料ごとの耐透過性データを確認し、候補を選定

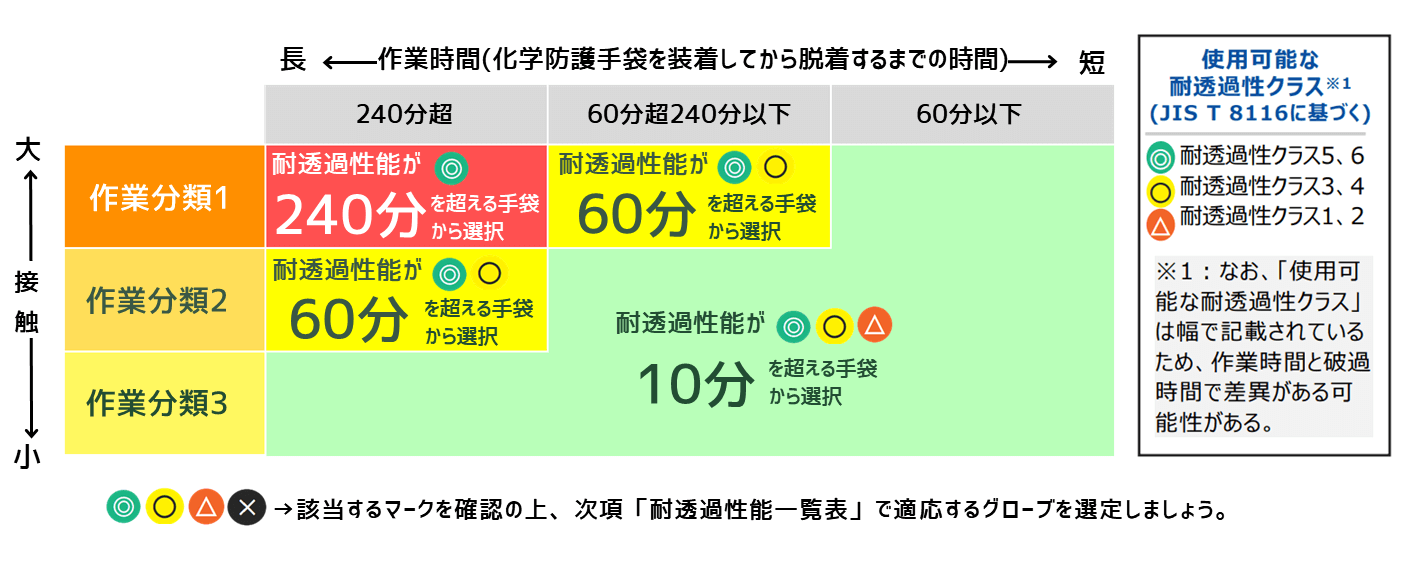

2-1. 使用可能な耐透過性クラスを確認

手順1で確認した作業内容や作業時間に応じて、下表より使用可能な耐透過性クラスを確認する。※薬品ごとに全て確認を行う。

2-2. 使用可能な材料を確認

厚生労働省がまとめる耐透過性能一覧表(Excelダウンロード)から、取り扱う化学物質の情報をCAS登録番号もしくは物質名称で検索する。

前項で整理した使用可能な耐透過性能を満たす材料を確認し、それらの材料を候補とし、実際の製品を選択する。

【薬品に複数の皮膚等障害化学物質が含まれている(混合物の)場合】

混合物を取り扱う際は、一覧表の情報や混合物に対する耐透過試験を行う等で、混合物中の全ての物質に対して、作業時間中に破過しない材料から手袋を選定する。しかし、全ての物質に対して60分以上の材料が存在しない場合は、対応方針を検討する。

■対応方法例1:混合物中の複数の化学物質に対する破過時間が最も長く使用できる材料から手袋を選定する

混合物中の皮膚等障害化学物質に該当する複数の化学物質に対して最も良い耐透過性能を示す材料を選択する。使用する際は、選択した材料の手袋のうち最も短い耐透過性能を示す物質の作業時間以内に交換する。

■対応方法例2:混合物中の化学物質がいずれも透過しないよう、複数の材料の手袋を重ねて選定する

皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質のいずれについても手順2で整理した使用可能な耐透過性能を満たすように、複数材料を選択する。使用する際は、選んだ複数の材料の手袋を重ねて使用する。

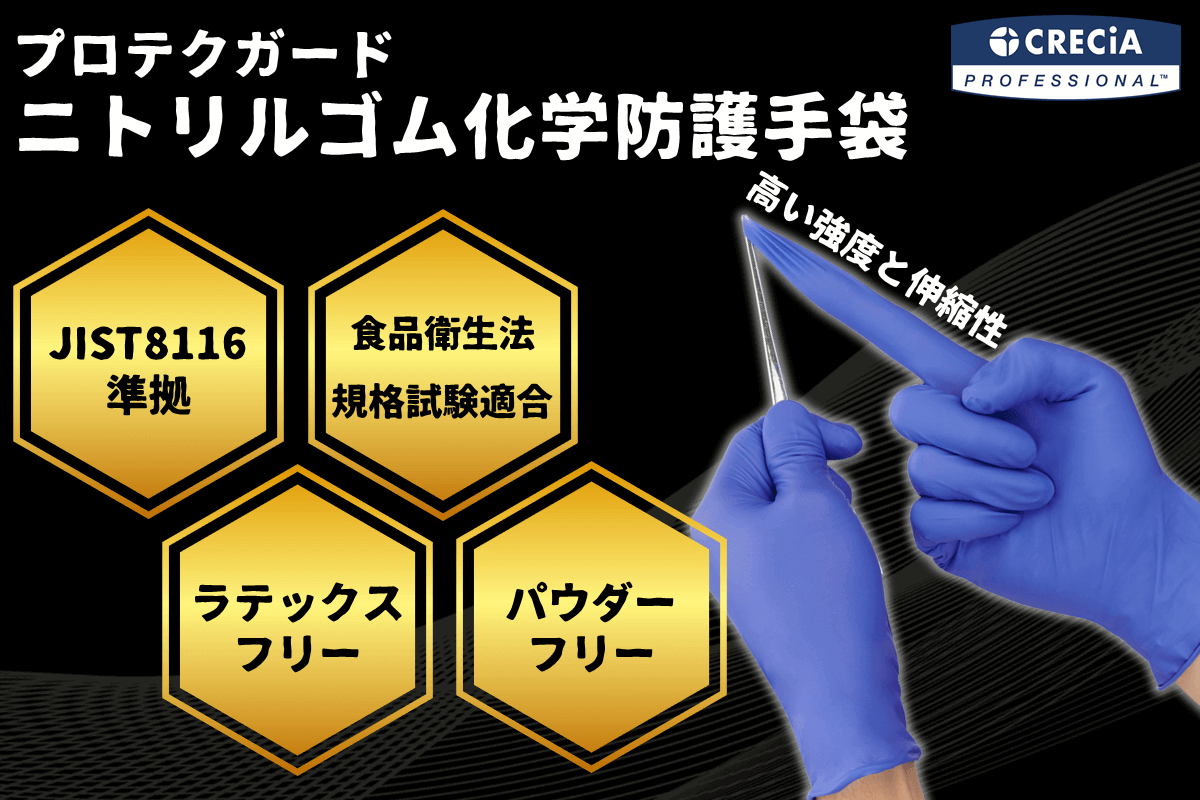

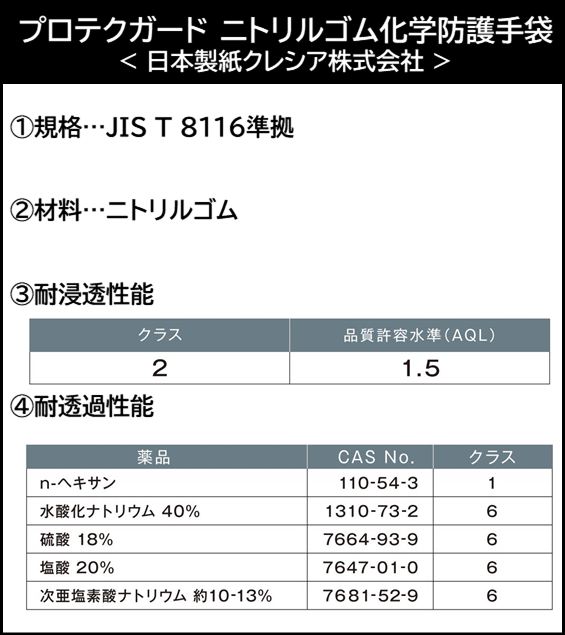

手順3. 化学防護手袋の性能の確認

①規格

製品がJIS T 8116(化学防護手袋)又はASTM F 739、EN ISO 374に適合しているものかを確認する。基本的にはJIS T 8116に準じている製品を使用することが望ましい。

※海外製品ではASTM F739に準じていることがあるが、JIS T 8116と互換性のある規格であるため、使用して問題ない。また、EN ISO 374については、透過速度の考え方が多少異なるが、概ね同等と扱ってよい。ただし、European Norm (EN)規格の場合、標準透過速度は JIS の 10 倍の 1.0µg/cm2 /min と規定されていることから、EN 規格の耐透過性クラスは JIS と比べて高く(緩く)表示されていることがある。

②材料

材料が手順2-2で絞り込んだものと一致しているかを確認する。また、厚さについても併せても確認する。

③耐浸透性能

耐浸透性能のクラス(クラス1~4)を確認する。※数値が小さいほど、厳しい基準で品質管理されていることを示す。

④耐透過性能

耐透過性能のクラス(クラス1~6)を確認する。取り扱う化学物質の有害性や作業内容・時間を考慮し、十分な耐透過性クラスを有しているかを確認する。耐透過性能に関する情報が得られない場合は、耐透過性能一覧表のデータにより選択して差し支えない。厚生労働省がまとめる耐透過性能一覧表(Excelダウンロード)

製品紹介・お問い合わせ

ご不明な点や、判断が難しい場合等はご遠慮なくお問い合わせください。お問い合わせ時は、取扱物質の「物質名」「CAS登録番号」「性状(固体/液体/気体)」「各物質の含有率」や、作業内容と作業時間をご記載いただけますと、よりスムーズなご回答が可能です。また、本コラムは厚生労働省のリーフレットを参考とし作成しております。